两种理论流派

企业处于可持续发展论战的中心,他们既是环境恶化的原因也是解决之道。显然,在拯救地球之役中,企业扮演了一个重要的角色。不过,企业究竟如何为可持续性发展做出贡献?

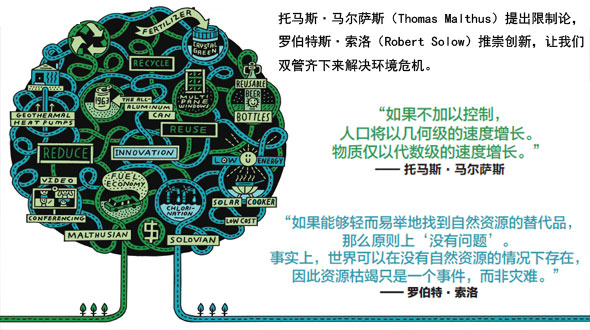

答案来自两派观点。一派来自托马斯·马尔萨斯的著作,他认为,拯救环境需要节制和责任感。另一派观点来自经济学家、诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛,他认为,依靠人类的智慧,环境问题以及其他问题总是能够得到解决。这两派观点让人感到无所适从。不过,如果要在解决全球环境问题上取得真正进展的话,我们需要兼容并收这两种观点。我们需要了解,应该在何时更青睐于哪一种观点,以及如何让两派观点都发挥应有的作用。

|

为了拯救地球,无论采取哪种战略,企业显然都扮演着重要的角色。他们是发达经济体的引擎,而发达经济体消耗的不可再生能源规模之大、排放的温室气体之多,与其人口在全球所占的份额相比完全不成比例。当然,企业也通过创新手段降低资源使用量并减少污染。可见,企业既是环境恶化的原因也是解决之道,因此,在这场有关可持续性发展的辩论中,企业不可避免地处在风口浪尖上。

不过,企业究竟该如何为可持续性发展做出贡献?一派观点认为,拯救环境需要节制和责任感:消费者和企业需要减少资源使用、重复使用以及进行资源循环再利用,并抑制自己消费的欲望。简言之,资源有限,需要节约利用,这一观点符合自我节制的传统美德。这一观点在19世纪经济学家托马斯·马尔萨斯的作品中表达的最为清晰。马尔萨斯担心,按照当时的人口增速,地球资源最终将难以为继。

尽管马尔萨斯的观点对选民和政客产生了深远的影响,但是也遇到了挑战。20世纪经济学家、诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛就持另外一种观点,他认为,依靠人类的智慧,环境问题以及其他问题总是能够得到解决。这一观点符合我们天然的乐观主义精神,并且十分推崇去监管和促增长。

不难看出为什么这两派观点让人感到无所适从。不过,如果要在解决全球环境问题上取得真正进展的话,我们需要兼容并蓄这两种观点。

马尔萨斯眼中的世界

马尔萨斯眼中的世界

根据马尔萨斯学派最初的观点,如果世界人口增速超过食品以及其他必需品的生产增速,这些必需品的生产成本将增加,而工资将下降,因为劳动力人口将增加。到某一个程度后,我们将无力再抚养孩子,并且最终我们将不再要后代,从而导致人口骤减。

两百年前,当马尔萨斯提出这一具有启示性的观点后,就成为学术界争论的焦点。他的这种悲观看法引发了支持者和反对者的激烈争论。除此之外,这一观点促使《玉米法》诞生,英国通过关税设计来限制廉价的国外产品进口。马尔萨斯主义也是查尔斯·达尔文众多灵感来源之一。

|

不过,马尔萨斯是在农商主义出现之前得出上述观点的。当时,九成的美国人都从事农业生产。农产品的线性增长是他论文的核心,但随着美国、新西兰和澳大利亚开放农业并实现了农业商业化,农产品的线性增长变成了几何级增长。之后,又迎来了制造业和农业生产力的惊人增长。

马尔萨斯似乎完全判断失误,而当时英国主流经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)则向世界解释说,目前经济表现的核心特性是生产力增长,引发一代又一代的经济学家致力于生产力的研究。

一直到20世纪60年代,马尔萨斯的观点才再次为主流社会所关注。当时,保罗·埃利希(Paul Ehrlich)(《人口炸弹》,1968年)、罗马俱乐部(《增长的极限》,1972年)以及威廉·诺德豪斯(William D.Nordhaus)和詹姆斯·托宾(James Tobin)(《增长过时了吗?》,1972年)均以生动但又坚定的口吻警告说,传统的经济增长模式几近毁灭世界。

不过,事实再次证明这些警告并不恰当:能源和商品价格持续下降,去监管后竞争加剧并使得全社会从中获益,技术革命则极大地激发了新机会并促进了生产力的大幅增长。

但是今天,随着人们对环境恶化的担忧升温,马尔萨斯有关人类会不可避免地走向毁灭的观点,又重新回到公众的视野中。在寻找解决方案应对全球紧迫性问题方面,围绕着企业角色的辩论也越来越激烈。

现代马尔萨斯主义将其观点扩展至食物之外:制造水平的进步导致产品消费成本下降以及再生产的加速,从而导致地球上的资源被耗尽。他们担心经济增长是以世界上自然资源的枯竭为代价的,包括石油、鱼类、清洁空气、清洁水源、可以吸收碳排放的森林等。经济活动不仅耗费不可再生资源,同时也导致生态系统恶化以及人口加速增长。

换言之,我们正在逐渐接近矗立在远处的那堵“隐形墙”。每年我们都在逼近那堵墙,最终将撞上它,这可能带来破坏性的后果,包括自然灾难、瘟疫、饥荒和死亡。惟一可以避免这场悲剧的办法,就是放慢我们前进的步伐。

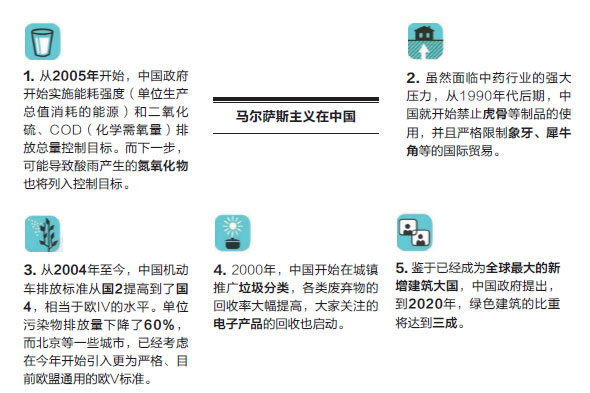

这也是我们这个时代的主流说法。在一个以可持续性发展为导向的世界,好公民是能够减少资源使用、重复使用以及进行资源循环再利用的公民。好公司应该降低资源消耗,放慢发展步伐并且注意保存资源。如果秉承马尔萨斯主义的观点,企业应该停止消耗现有的自然资本,停止制造诸如污染、二氧化碳和垃圾等副产品。企业应该对增长进行自我约束,以便赢得更大的战斗——拯救地球之战。我们寄希望于政府鼓励甚至敦促企业采取这类限制举措。

索洛眼中的世界

索洛眼中的世界

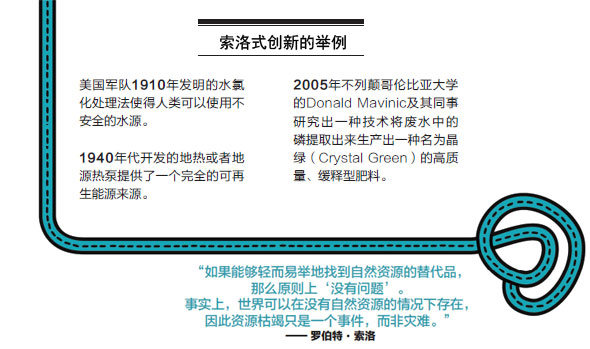

与马尔萨斯相反,马歇尔精神遗产的最重要继承者—索洛则将注意力放在生产力水平的变化上。他认为,用于新技术的资本比旧资本更具生产力,技术和过程创新将最有力地推动生产力增长。在索洛看来,人类不需要征服新世界或通过获取资源来变得富有:我们需要在现有的情况下创新。

典型的索洛式创新,出现在第二次世界大战时。当时日本占领马来西亚,并攫取了世界上唯一的天然橡胶资源,同盟国一方用于作战的战斗机面临没有轮胎的风险,这很有可能意味着同盟国一方会败给轴心国。同盟国除了创新别无他法,最快的办法是大规模生产合成橡胶。

|

很多人进一步发展了索洛的推论。经济学家保罗·罗默(Paul Romer)是新增长理论的领军人物,该理论认为经济增长是没有自然限制的,因为技术革新能力是无限的。在他看来,人力资本投资增加了回报率。

罗默特别强调了“溢出”价值—一种积极的外部性,即某一行业的知识进步会刺激其他领域的技术发展。当贝尔实验室发明出用于电话系统的晶体管时,他们不会意识到其对无数其他行业的溢出效应给世界带来的价值。当马丁·库帕(Martin Cooper) 1973年在摩托罗拉发明了手机之后,没有人会意识到这一发明会改变人们的日常生活。同一年,当野生动物摄影师丹·吉布森(Dan.Gibson)发明(并注册)抛物线定点收音麦克风以捕捉鸟类的声音时,他无法想象到这一发明不久后会出现在每场足球比赛的赛场旁。

技术革新和知识溢出效应,使得人们的生活水平显著改善,同时也从马尔萨斯的论断中给人们找到一条出路。创新信奉者们通常会谈到20世纪60年代的“绿色革命”,这次革命给世界农业生产带来的促进作用,甚至超过了人们之前最乐观的预期。

索洛派指出,技术和创新要么促进稀缺资源增长,将马尔萨斯之墙推到无限远处,要么允许我们简单地改变这墙的高度。

战斗进入白热化阶段

战斗进入白热化阶段

这两种理论泾渭分明。马尔萨斯主义者将索洛主义者视为幻想者和乌托邦主义者,因为他们似乎否认“马尔萨斯之墙”的存在,更不用说人类正在逼近这堵墙了。马尔萨斯主义者认为,增长的限制是自然设定的,人类无法逾越。他们认为,创新的确很棒,但并不是索洛主义者们认为的“万能药”。

马尔萨斯主义者担心,索洛主义者们认为技术革新能够提供出路,但这可能会麻痹公众,使人们不再尽可能的减少资源使用、进行资源重复利用以及循环再利用。

索洛主义者则认为,马尔萨斯主义者沉闷而且令人压抑,是现代勒德分子(Luddites,这些人认为技术对社会带来的损害大于益处)。他们担心马尔萨斯主义者将抵制创新包含的可能性,从而妨碍人们为提高生活质量所做的努力。他们认为技术发展不会引发人口增长压力,并带来了社会变革:随着国家的发展,更好的医疗保健条件以及制药技术降低了出生率,因为父母们感觉孩子的生存环境更加安全。

索洛主义者们担心,如果着眼于限制,我们可能会推迟撞上马尔萨斯之墙的时间,但是不能越过这堵墙。因此马尔萨斯主义的观点,反而注定了我们极力试图避免的悲剧性命运。

|

两种理论的对决容易导致毫无作为。面对这两种完全不同的选择,不论一个公司还是一个政府都很难抉择。对于单个消费者、公司甚至是政府而言,最简单、通常也是最审慎的办法,就是等待并寄希望于有人就哪种策略是正确的做出最终判断。

这种不作为能让使公司降低投资者面临的短期风险。这或许可以解释美国汽车制造商们过去40年在燃料效率方面的行为。在无法决定究竟是生产小型、燃油效率更高的汽车还是投资于电动力和混合动力汽车的时候,汽车生产商们选择继续生产皮卡和运动型多用途汽车(SUV),毫无疑问,这几乎令美国汽车行业2008年时接近崩溃。

当然,世界不是非黑即白的。两种理论中的极端观点显然是错误的。如果坚定的马尔萨斯主义者是正确的,社会进步在很久之前就应该已经停滞不前了;即使人类没有灭绝的话,人口也早就下降了。如果坚定的索洛主义者是正确的话,大气中也不应该有这么高的碳排放量,澳大利亚上空本应有厚厚的臭氧层保护着。

但这两种观点都有可取之处,都提供了强有力的解释及预测。不幸的是,目前为止,试图合并这两种观点的努力都带来了混乱以及功能失效。

|

《京都议定书》(Kyoto Protocol)就是一个警示。其构建者采用马尔萨斯主义的概念构架,希望通过对碳排放量的测量和定价,能够鼓励人们逐渐减少碳排放。但是他们也寄希望于在进行碳交易的同时,随着成本的逐渐增加以及获准排放量的降低,索洛主义提到的替代能源系统和产品创新也会应运而生。

不幸的是,《京都议定书》这两点都没有做到。

反之,我们创造出了一些造价高昂的新产业,用于统计温室气体排放量、评估热带雨林碳吸收能力以及掩埋废弃矿藏的液体二氧化碳等。我们的经济依然陷在消耗矿物燃料的困局中,大气中的二氧化碳浓度也在继续增加。全球最前沿的环境经济学家威廉·诺德豪斯(William D.Nordhaus)就将《京都议定书》的机制,称为是“既无效率又无效果”的机制,并敦促用包含全球碳税(global carbon tax)的新机制取而代之,这将迫使消费者和公司,而不是政府去创新。

那么问题出在哪儿了呢?

我们认为问题在于,人们试图通过妥协的方式将两种理论统一起来。如果你同意增长理论,我就同意限制理论,并且我们希望什么都占一点。很多决策者们都在潜意识中认同,需要综合运用两种理论中派生出来的方法,来应对环境危机。但是在制定政策或者策略时,鲜有人能够突破这一假设。

我们必须突破这一假设。因为如果两个理论都是有效的,如果它们对世界的深刻描述具有预见性,那么必定存在一些因素决定何时应用哪种理论。作为消费者、公司或者政府,我们拥有影响这些因素的一些力量,从而决定究竟是马尔萨斯主义还是索洛主义适用。但是,首先我们需要获得支撑每种理论正确性的更精确信息。

如何让创新成为答案

如何让创新成为答案

在进行激进式、技术上的颠覆式创新时,最明显的要求是,能够为相对不明确的投资找到风险性资本。Alta Devices是一家典型的硅谷初创型公司。该公司认为,相比硅技术,砷化镓能够将光伏电池的效能提高大约30%。为了判断这一技术的商业可行性并找到进行商业实践的办法,该公司需要7200万美元研发资金。这类规模的投资通常是由风险投资家或者大公司的风投部门进行的。但是,在为这类项目投入大笔资金之前,投资者们需要相信问题解决后,可以在未来产生高额且持续性的收入。最可能产生索洛式创新的背景是:问题性资源或者其替代品具有稳定且高的价格水平。

美国政府的乙醇政策之所以失败,就是因为他们未能认识到这一前提条件。20世纪70年代的石油危机之后,美国国会通过了一项乙醇退税法案,该法案目前仍存在。在油价经过新一轮暴涨之后,乔治·布什总统签署了《2005能源政策法案》(Energy Policy Act of 2005),以强化其作用,该法案授权混合使用可再生燃料和汽油,并推动了针对乙醇产能的大笔投资。

|

其想法显然是为了降低对不可再生资源(汽油)的依赖,用可再生资源(乙醇)作为替代品,同时也能降低对中东石油的依赖。此外,政府还对从巴西进口的乙醇征收关税,目的是促进国内乙醇生产,这些作法自然而然地提高了美国乙醇生产能力。

撇开支持声和反对声不谈,该政策从一开始就注定会失败,因为政府不能保证稳定的高汽油价格。实际上汽油价格波动非常剧烈,完全追随国际油价走势,很多时候都处在极低的水平,受此影响,乙醇项目的利润率和投资水平也飘忽不定,使得索洛式创新变得遥不可及。

在现有技术条件下,扩大乙醇产能会导致国内玉米价格上升,进而推高食品价格。由于该政策的失败迹象越来越明显,政府已经暗示可能会取消之前的决定;这将意味着撤销已经针对乙醇生产的投资,同时也向投资者显示出在其他绿色技术合作中,联邦政府不是一个可信赖的伙伴。

再来看看与之形成鲜明对比的德国政府的太阳能政策。德国2000年实施可再生能源法案,旨在鼓励太阳能投资。问题是要想向太阳能行业进行大规模投资的话,生产商们需要让电能卖出个好价钱。

|

政府要求电网运营商以五倍于传统电能的价格购买太阳能电能,这一价格只能随着时间的推移以一种精心计划好的方式缓慢下降;这就为用于发电的矿物燃料模拟出一个非常高的价格环境。这一政策意味着投资者能够有效地补偿太阳能发电技术的高昂投资成本。

结果到2010年之前,德国的太阳能发电能力几乎达到预期目标的两倍。随着太阳能发电能力的快速增长,德国企业开始向中国公司出售整套光伏生产设备。中国企业加大生产规模,并显著降低了太阳能陈列的价格。

从1998年到2011年,在德国对终端价格加以管制的期间,每瓦特光伏发电的装机成本从大约11美元降至大约3美元。预计到2020年之前,这一成本还将下降一半甚至更多。

政府所提供的稳定的价格,使得投资者能够相信太阳能技术投资能带来合理的回报,并愿意为太阳能面板的技术创新以及规模化生产进行大量投资。技术创新和规模化生产,令太阳能发电技术成本低于矿物燃料成本。这一行业已经实现规模化生产,技术也已成熟,无需再进行价格保护。

德国的经验告诉我们,由于油价是所有其他能源的参照物,为了刺激能源行业出现更大范围的索洛式创新,最好的办法是宣布并贯彻一个最低油价—或者通过直接的方式,或者通过对石油替代技术提供价格支持等间接方式进行,类似德国针对太阳能发电的强制上网电价一样。

能源创新面临的最大挑战是油价的剧烈波动,这妨碍了对替代能源的大规模投资。总量管制与交易制度(cap-and-trade)中的碳抵价,除了妨碍替代能源技术的盈利性之外,毫无益处,因此并不是答案。更为人们所接受的方案是征收一种可调节的缺口性碳税,以保证每桶油价的底价。

企业显然有能力影响这类决定。很多企业已经在通过合作鼓励对不可再生能源强制执行高价格,以刺激自身的创新。欧洲汽车生产商联盟已经提出将二氧化碳排放量作为征税的关键标准,以刺激消费者购买低二氧化碳排放量的汽车。

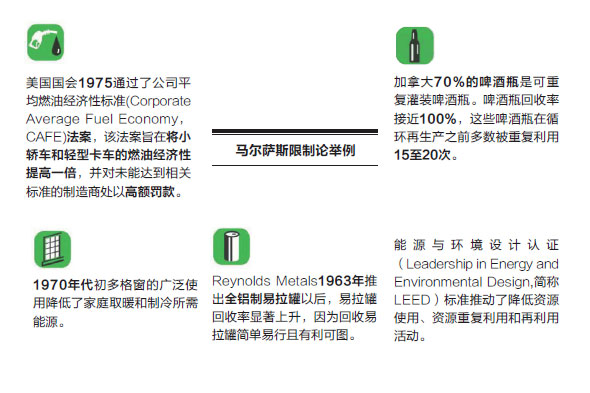

最低限度是,企业能够做到不妨碍政府为营造这样的环境所作的努力。美国汽车制造商们数年来在抵制1975公司平均燃油经济性标准(Corporate Average Fuel Economy,CAFE),试图通过生产轻型卡车来规避这一政策,而非致力于索洛式创新。

限制论如何发挥作用

限制论如何发挥作用

正如前文所述,推动索洛式创新通常需要政府层面的政策以及企业层面的决策。尽管消费者们的确能够发挥一定的作用,但多数责任还是落在那些掌握着大笔预算的机构的肩上。

与之相对应的是,马尔萨斯主义限制论涵盖范围更广泛并且依托于很多的小行动,而非少数大动作。决定其成功的关键因素,是对减量化、再使用以及再循环的广泛承诺,这适用于个人和企业。这一承诺主要基于三种方式来实现:管制,经济激励以及社会、道德压力。

管制可能是最简单,但也是最生硬的方式。例如,德国消费者们有义务对电子产品和电池进行循环再利用,零售商和制造商们也有义务进行回收。当人们已经接受限制论的观点,并且认知成本不是太高的话,管制可以奏效。

不过需要指出的是,管制也有其局限性,应该逐步推行。例如,开始时可以让人们对废弃的玻璃和纸张进行分类,一旦人们习惯这样做之后,再要求他们根据颜色对玻璃进行细分。但是通过管制实现限制,需要很多的本地意识。可能需要很长时间来说服纽约市民按照五类法对垃圾进行分类,而澳大利亚却能够按照五类法对垃圾进行分类,该国在信奉马尔萨斯限制论方面历史悠久。

将管制与经济刺激手段配合使用,就能够推动历史发展。多伦多和很多北美城市要求根据垃圾桶的规格进行垃圾收集定价,这就给家庭减少垃圾产量提供了一个经济上的激励。当然经济激励手段也不是屡试不爽,人类擅长利用它们,但通常也伴随着不利的后果。例如在不限制垃圾处理的情况下根据体积为垃圾定价,会带来新的、处理成本更高的垃圾。因此,过于依赖经济因素的限制性策略,可能不会成功。

一套行之有效的基础设施,对于有效的监管和经济激励绝对是至关重要的。例如,对资源循环再利用的承诺,需要大量、可行的循环再利用基础设施。减少资源使用,则需要用于计量的基础设施:如果用水量不被计算出来并反映在账单上的话,家庭的节水兴趣就十分有限。地方和中央政府通常负责提供这类基础设施,不过公司以及其他组织也可以提供。

通过社会压力促成承诺,是最有力但也是最困难的方式。一度被认为象征社会地位的悍马(Hummer)越野车,之所以被逐出市场,不仅仅是因为高昂的燃料成本,更是因为人们对环境责任感的认同。与此类似,普锐斯(Prius)可能比混合动力凯美瑞(Camry)更成功,因为前一品牌是一个专用的混合动力品牌,而后者同时代表传统和混合两种意思,使得其驾驶者的混合动力车车主的身份特征不是那么明显。

社会压力会影响企业决策以及消费者的决定。沃尔玛(Walmart)面临的巨大社会压力,推动该公司创造出一个领先的绿色产品采购倡议。可口可乐(Coca-Cola)在使用清洁水源,并建立水务管理目标方面,也感受到了足够的压力。

完全支配社会压力是不可能的,但是我们能够放大和引导社会压力。在环保责任方面,非政府组织设立了标准,并且为能效改善或者垃圾循环利用提供证明和认证。比如麦当劳(McDonald’s)可以展示其在保护全球鱼类资源方面的承诺,因为海洋管理委员会(Marine Stewardship Council)可以证明其麦香鱼汉堡包中使用的鱼,来自可持续性渔业资源。沃尔玛也为雨林保护作出了贡献,其木材获得森林管理委员会(Forest Stewardship Council)的认证。当然,社会媒体也拥有无数施加社会压力的机会。

公民、公司和政府共同携手,就能取得很大的进步。再举一个更大的关于保护的例子,旧金山已经提前两年,完成将废弃物减少一半的目标,下一个目标是在2020年之前实现零废物排放。

谈到资源减量化、再利用以及再循环,通常会让人感觉改变不是根本性的,实际上这一认识是错误的。在这点上,奢侈服装品牌Loro Piana就是一个例证。该公司曾经是高端小驼羊羊毛(一种生活在安第斯山脉类似骆驼的野生动物)的主要采购者。数百年来,印加人一直猎杀小驼羊并出售羊毛;随着小驼羊羊毛需求增加,这种动物的数量急剧下降。当Loro Piana得知,秘鲁剩余的小驼羊数量不到6000头时,该公司向秘鲁政府提交了一份倡议,与山区地区合作开发一个小驼羊保护区,进行羊毛修剪而不是去猎杀小驼羊。

这是一种马尔萨斯主义式的改变,因为它是对资源的再利用,但是它彻底改变了一种商业模式和一种生活方式。

要想让马尔萨斯保护主义发挥作用,消费者、公司和政府必须对资源保护有一种紧迫感。价格是一把双刃剑。高能源价格的确能鼓励使用者们在需求弹性范围内限制消费,但是,犀牛角的高昂价格,则促使狩猎者们几乎将这种动物推向灭绝的边缘;因为像石油和煤炭开采商一样,成本增长速度不如潜在收入增长速度快。

小驼羊羊毛持续性高价格收入前景,促使农民们愿意接受短期损失,以换取生活水平的持续性提高。

这类举动通常需要强烈的道德感。南非在解决看似棘手的垃圾问题上,取得了长足进展,这主要归功于令人尊敬的南非前总统纳尔逊·曼德拉( Nelson Mandela),他领导了一场鼓励环境保护的运动。最有效的马尔萨斯保护主义,最终来自管制、经济激励和社会、道德压力这三个工具的共同作用。

做出选择

做出选择

在对两种策略的成功之处进行分析之后,对于什么时候哪种策略应该居主导,我们可以得出一些清晰的指导原则。

索洛主义创新显然是一种长期战略,因为新技术需要一定时间才能发展成熟。因此,如果一种资源正在迅速减少,短期内没有潜在替代品,我们不应该选择索洛主义。当我们意识到氟氯烃会破坏臭氧层,我们需要禁止使用氟氯烃;当我们意识到鱼子酱市场将导致里海和黑海的鲟鱼灭绝,我们将所有的鲟鱼制品列入《濒危物种国际贸易公约》(Convention on International Trade in Endangered Species),将它们列入最严格的监管中,并在之后推动对可持续性替代品的开发。在这类情况下,消费者、公司和政府需要一致采取马尔萨斯主义。

不过,如果危机不是很紧急的话,索洛主义创新就有出场的机会了。例如,负责任的能源消费并不意味着对经济增长进行长期限制,而是应该通过政府的干预建立起对创新公司有利的定价环境。这正是德国政府在太阳能方面所做的。如果政府仅仅将资源投入到管制和价格补贴上,而不是刺激新技术方面的话,社会可能会后退。

与之类似的是,如果企业仅仅小规模提高现有技术效率的话,他们将错过大规模创新带来的生产力质变。

但是,优先考虑索洛主义策略并不意味着放弃马尔萨斯主义限制论。这不是一个非此即彼的选择,企业和政府应该继续开发测算资源消费和鼓励保护的方法。马尔萨斯主义限制论能够为索洛主义创新赢得时间。

我们需要更好的设计,在应对环境危机方面激发出更有效的行动。就像一部好莱坞西部片,在马尔萨斯主义的场景下,企业扮演恶棍,政府扮演警察,而民众则是他们争夺的人质。在索洛主义的场景下,企业骑着一匹白马(用技术)挽救众生,政府(警察)只是不做拦路虎,而民众们在酒吧里喝酒。

给出这两个相反的视角,说明在对这两种策略进行选择时,我们要么争论、模糊化,要么推迟或者不作为。将其放在一起意味着,我们能够激发并赋予所有人力量,这正是这场战斗需要的。政府可以根据需要得到的结果来进行监管。公民可以调整一种行为模式或者使用一项新技术。企业可以做其最擅长的—创新和创造—以帮助拯救我们的地球。(译者/鲁志娟)

作者罗杰·马丁(Roger Martin)系加拿大多伦多大学罗特曼管理学院 (Rotman School of Management)院长,李秦家族企业公民(Michael Lee-Chin Familiy Institute for Corporate Citizen-ship)董事,他著有《修复游戏:泡沫,倒闭,以及资本主义可以向美式足球联盟学习些什么》(Fixing the Game: Bubbles, Crashes, and What Capitalism Can Learn from the NFL)一书。(哈佛商业评论出版社 2011年)。

作者艾莉森·坎波(Alison Kemper)系罗特曼管理学院博士侯选人,任教于多伦多约克大学(York University),李秦家族企业公民研究中心资深研究员。

吉宁博士观点

吉宁博士观点