机会再来

2010年11月23日,距感恩节还有两天, 丹麦丹尼斯克公司(Danisco)的CEO汤姆·克努岑(Tom Knutzen)给我打了个电话。他告诉我,他所在的这家全球最大的工业生物科技和营养配料公司正在寻找买家,一家欧洲化工巨头已开始报价。

“杜邦还对丹尼斯克感兴趣吗?”汤姆问道。

这通电话距离我们上次会面的时间并不太久。大约在几个月前,丹尼斯克刚刚更改了股东投票细则,以简化涉及并购的繁琐流程,避免让潜在的买家望而却步。更改甫一发生,我便飞赴哥本哈根与他共进晚餐。汤姆当时向我保证:一旦公司对外出让的条件成熟,他会及时知会杜邦。

|

| 柯爱伦 杜邦公司董事会主席兼CEO |

丹尼斯克早就是我们心仪的收购对象。这家公司是杜邦的合资伙伴,而它的两个高科技核心业务部门对我们而言意味着新的增长点。当时,杜邦的企业规划部——我们的战略团队——列出了一个收购目标名单,上面包含了10到12家公司。我对其中的三四家企业一直保持着密切的关注,丹尼斯克当然位列其中。

2010年秋季,很多公司尚未完全摆脱经济危机带来的消极影响,也就缺乏对外并购的动力。幸运的是,杜邦公司的业绩却不乏亮点。同时,与丹尼斯克多年的合作,也让我们对它知根知底。可以说,公司已经做好了对其进行估值的准备。

可时间并不站在我们一边:丹尼斯克要求所有竞购者必须在2011年1月7日之前投标。由于已有一家公司出价,因此当时的情况是,我们在起跑时就慢了一拍。

结束与汤姆的通话后,我立刻致电公司的CFO尼克·范尼达克斯(Nick Fanandakis)。为了抓住这次千载难逢的机会,我们迅速抽调人员,组成了一支小型评估团队。我们需要快速高效的收集海量信息并进行分析。一旦得出收购符合公司根本利益的判断,我们还需要快速地展开后续行动。团队成员表明对这件事的兴趣后,便纷纷回家与家人共进感恩节晚餐,他们都很清楚,在未来很长一段时间内,类似的晚餐机会将会比较稀缺。

我与公司的七位高管在星期一碰面后一致认为,杜邦应该考虑此次收购。那一周的晚些时候,我们顺利地得到了董事会的支持。公司为此专门成立了尽职调查团队,最终成员为25人。在接下来的30天里,他们分为了两个职能交叉的工作小组。其中一个小组负责研究丹尼斯克生物技术业务可能带来的机会和潜在的问题,另外一个则专注于评估营养和健康业务。两个小组的成员都会与高管定期会面并接受指导。尽职调查团队的每一个成员都是各自领域的专家,公司信任他们的工作,但也依照规例对其理论水平进行了测试。

2011年1月7日,星期五,在听取了尽职调查团队的报告后,我们决定在董事会授权的范围内,对收购进行最终报价。经过周末拉锯式的谈判,1月9日傍晚,丹尼斯克的董事会主席终于接受了这个价格。我们签署了法律文件,并在第二天早上发布消息:杜邦将以每股665克朗(总价63亿美元)收购丹尼斯克公司。这家公司2011年1月7日的股价为每股530克朗,这相当于杜邦需支付25%的溢价。

公司每个人都很激动。我们完成丹尼斯克收购计划的速度打破了历史记录。但对我来说,庆祝的时刻还未来临。从接受报价到交易完成还有很长的路要走,特别是涉及到复杂的跨行业上市公司的并购。国外的监管制度、相关政府部门的审批流程,甚至是当地的客户常常会拖延或阻碍交易完成。这将会给投机者打开操纵股价的机会窗口,使得收购进程更加复杂。我们起初以为这笔交易将在三月份收官,但事实证明,收购过程之长超出了我们的预期。

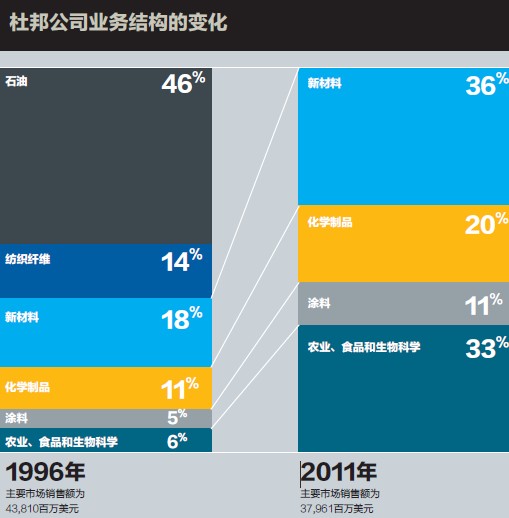

一家科学公司的进化

大多数人可能会认为杜邦是一家有着200年历史的化学公司,它给这个世界带来了Kevlar、Tyvek、 Teflon和Corian(均为杜邦发明的化工产品的商标名称)。

但我们的战略已经有所调整,生物科技成为了公司另一发展重心。得益于DNA排序、纳米成像这样的科技创新,以及用于处理科学数据的计算机分析方法的出现,公司能够生产高性能、环境友好型的的化学原材料,这些都是传统化工企业难以做到的。我们认为这一领域存在着巨大的成长空间,并且公司正在改变自己的业务结构来整合生物、应用材料和化学技术,以期在食品、替代能源、先进保护材料和服务领域内做出更多创新。

|

1998年,杜邦公司当时的CEO,也就是我的前任查德·霍利迪(Chad Holiday)明晰了公司新的发展战略。他公布了剥离杜邦旗下石油和天然气子公司——大陆石油公司(Conoco)的计划。一年后,杜邦收购了农业种子公司——先锋种业(Pioneer Hi-Bred)。大约在同一时期,查德还指派了一支小团队去调查公司扩大工业生物科技业务的可行性,我被任命为这支小队的负责人。我们取得的首次大捷,就是与杰能科(Genencor)达成合作了发展协议,后来它成为丹尼斯克的子公司。我们共同开发出一种新型的化学原料来制备可再生塑料,并将其广泛应用于家庭用品、汽车部件和服装领域。

2005年前后,虽然公司当时的发展主要依靠有机增长,但也在考虑通过并购实现跨越式发展,特别是在工业生物科技领域。杰能科本是个不错的选择,但却被丹尼斯克在2005年抢先收购。当时,我们还在继续扩大对外合作,与农业公司邦吉(Bunge)一起生产一种大豆蛋白,并和被收购后的杰能科共同开发了第二代纤维素生物燃料,并将其投放市场。

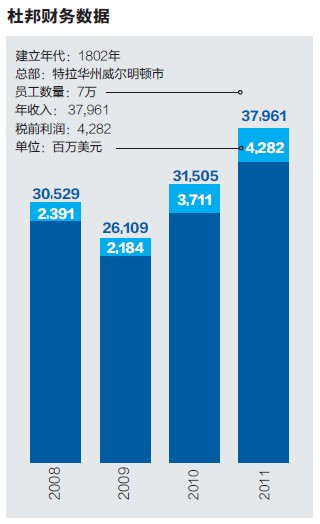

2008年,在我被杜邦正式任命为CEO的前夕,雷曼兄弟公司破产了。于是我不得不收起扩张计划,去应对这次全球性的衰退。2009年,公司部分业务表现还不错,但其他业务则在苦苦挣扎,因此我做的第一件事就是削减开支,并将公司的业务部门从23个精简为现在的13个。

2010年,公司的业务终于开始回暖,我的信心也随之增强了不少。到7月份,我们重新开始和董事会讨论公司的发展战略。A计划是继续通过有机增长方式来发展,但我们也有B计划——收购。公司的高管都认可这种方式,但你永远无法预测合适的机会将在什么时候出现。于是我让企业规划部对最有希望收购的对象进行深入研究,丹尼斯克就这样出现在我们最终候选名单上。凭借这种有条不紊的工作方式,我们很快便追赶上其他竞购公司的步伐。

别感情用事

收购丹尼斯克是杜邦经过深思熟虑后作出的决策。我们一直很喜欢杰能科,杜邦2005年就差点收购了这家公司。到了2010年,这家公司的整体业务变的更强了。我们也喜欢丹尼斯克,它对科技、应用和客户的关注很对我们的胃口。但这里依然存在着一些问题:我们不知道收购丹尼斯克能为杜邦的整个业务带来多少价值,也不了解这家公司的业务分类、市场定位和竞争模式。在一个非常短的时间内,我们有太多信息需要去了解。

从感恩节到1月7日投标截止的这段时间,我们的尽职调查团队做出了巨大贡献。那完全是一种战争状态:他们吃睡都在办公室,假期也全被取消了,还不能向朋友、家人和同事解释。一位高管甚至在梵蒂冈参加了一个三小时的电话会议,当时他本来在观看女儿所在的高中乐队为教皇举行的演出。每个人都在孜孜不倦地理解丹尼斯克的业务,思考它们在战略上应当如何与杜邦相契合,以及研究如何对其进行估值。我们还考虑了潜在的竞购对手名单和他们的财务状况。

大家为这起并购几乎放弃了一切。当你对某一事务无比专注时,你很容易对它产生感情。但这正是我们要尽量避开的陷阱,因为你决不能“爱上”这次收购,被“爱上”的应该是它能为公司带来的价值。即便如此,它的价格也必须合理。这也是我们要求尽职调查团队的成员们进行批判性思考,排除杂念,为公司提供专业建议的原因。他们就丹尼斯克的估值问题进行了数周的讨论,我也会提出自己的疑惑并认真倾听他们的意见。在投标最后截止时间前的20分钟,所有的关键部门——包括法律顾问、企业规划部、并购小组和相关业务部门——做了最后一次简报,以确保方方面面的因素都已被考虑周全,然后我们将报价提交给对方。

等待结果的时间其实并不算长,但对我来说简直是度秒如年。好在丹尼斯克董事会最终接受了我们的报价。

准备持久战

收购离终点还有一段不短的距离。事实上,更长的一段路才刚开始。考虑到杜邦和丹尼斯克的规模以及经营范围,我们的交易必须通过十多个国家政府监管部门的审批后才能执行,其中包括美国、欧盟成员国和中国。杜邦经常和美国、欧盟的相关部门打交道,但却并不熟悉中国的流程,也就无法预估所需时间。最后我们花了四个多月来才完成所有的审批。杜邦的并购团队再一次显示了非凡的决心。

接下来的挑战则来自股东。在美国,只要掌握了51%的股权,就能控制一家上市公司。而在丹麦,控制上市公司需要获得80%的股份,将其从哥本哈根证交所退市所需要的控股比例更高达90%。这些差异加上拖沓的审批流程给对冲基金提供了一个投机的机会,毕竟他们也掌握着丹尼斯克公司20%的股权。对冲基金开始操作股票价格上升,迫使我们提高出价。

4月15日,当我们通过了所有的审批后,丹尼斯克的股价已经涨到了每股668克朗,并且只有48%的股东同意出让股权。我感到很失望。在第二周的公司年会上,我明确告诉董事会,杜邦需要重估交易的价格。

但这并不意味着一定要提高出价,另一个选择是坚持原来的价格,可如果得不到股东们的支持,我们就得放弃收购。在作出决定前,我们首先要弄清楚,自1月份以来,形势是否发生了变化。丹尼斯克最近的财务表现不错,是不是我们低估了它的价值?我们是否还没有完全了解这家公司股东对此次收购的看法?因为不单单是对冲基金,就连那些机构投资者也在公开质疑交易的公平性。在这样的情况下,尼克和我决定飞往哥本哈根去一探究竟。接下来的几天,经过与丹麦投资界人士的连续座谈,我们终于搞清楚了状况,并对这笔交易的未来走向做出了几个关键判断。这些面对面的谈话对下一步的行动非常关键,并最终帮助我们成功完成了交易。

我们要求公司在哥本哈根的团队列出所有可能发生的情况,然后对股东进行分类,并在董事会授权的范围内,分别计算出不同类型的股东倾向于接受的出价。公司需要的是真实的数字,而不是空洞的理论。在得到他们的预测结果后,我和尼克对杜邦的出价进行了讨论,并最终达成一致。我很肯定的告诉整个团队:“如果我们坚持价格不变,就难逃失败的命运。”

4月29日,我们将出价提高了5%,即每股700克朗(总价70亿美元),并对外宣布这是一个公允的出价,也是我们最后所能给出的最高价。如果我们还是得不到80%的股份,杜邦将会选择退出。作出上述声明后,我和尼克飞回了位于威尔明顿的公司总部。

现在我们唯一能做的就是等待,观望有多少股东能够在截止日期——5月13日前转让他们的股票。起初我很焦虑,因为我真的很想完成这笔交易。很多同事也深有同感。我们为之投入了大量的心血,这些并不是用金钱就能衡量的。

可是没过几天,我开始意识到,我们已经做了所能做的一切,公司的出价是合理的。不管有没有丹尼斯克,杜邦仍将取得良性发展,因为我们还有A计划。想明白这些后,我感到心情越发放松,于是向其他人也强调了我的想法。

收购行动开始

收购截至日当天,我和尼克颇为罕见的一同出门共进午餐。我们预计这次能获得丹尼斯克80%-90%的股份——这是一个合理的结果,意味着收购交易将被通过。但这并非理想结果,因为公司仍然得从别的股东手里再购得10%的丹尼斯克股权,才能将其退市,进而完成彻底整合。可在返回办公室的路上,哥本哈根的联系人给尼克打来电话:杜邦得到了丹尼斯克92%的股权!公司的银行顾问核算了两次,结果无误。在得知消息的那一瞬时,我真为大家的辛苦付出感到激动和骄傲。那一天,我将永生难忘。

|

5月19日,此次收购行动收官。对杜邦来讲,这是一个重要而大胆的战略行动,未来的发展空间也将因此变得更加广阔,但是我们需要想清楚如何具体操作。经过研究,我们决定要继续加强公司现有的营养和健康业务,同时努力为公司创造更大的价值。丹尼斯克对公司现有的业务提供了很好的补充,并且我们对它的员工和企业文化都不陌生。由于收购价格合理,杜邦的股东很快便能看到这笔交易带来的价值。但是,仅仅完成收购是不够的,如果我们不能很好地将两家公司整合在一起,并迅速形成协同效应,就算不上真正的成功。

我们已对此做好了准备。我很清楚谁是领导这个新的业务集团的最佳人选,因此很快作出了人事任命决定。收购结束后,在第一次与丹尼斯克管理层的电话会议上,我们又花费很大功夫去阐明双方共同的核心价值,以及怎样在文化层面上实现融合。

四天后,我们举办了欢迎周活动——公司高管访问了杜邦和丹尼斯克所有受到并购影响的业务部门和地区,向当地员工宣讲我们的发展战略,并承诺尽力安置冗余的员工。所有宣讲的主题都大同小异,但根据各地员工所关心内容的不同有所调整。

在那一周,公司高管与超过一万名员工进行了直接对话。接下来,我们还做了常规的员工问卷调查——这是我们从丹尼斯克公司学到的宝贵的第一课。在调查问卷的基础上,我们建立了一个按照地理位置划分的热力图,高亮部分代表着该地区员工可能产生了困惑或沟通上出了问题。在一周之内,我们以尽可能透明的方式解决了这些麻烦。

到八月底,我们完成了整合计划的设计、定位和资源分配,从运输合同的重新签署到人力、财务部门的合并,全无遗漏。

在这样的情况下,公司设定的1.3亿美元的初步成本节约目标将提前一年完成。同时,内部磨合的速度也超过了我们的预期。

对丹尼斯克的成功整合,是杜邦和股东们的一个巨大胜利。收购的过程的确很漫长也很复杂,并且有时令人沮丧,但杜邦的员工最终坚持了下来。因为我们知道,这次收购能够增强公司的生物科技业务能力,为杜邦下一个百年的发展奠定坚实的基础。

因此,基于合理价格的正确战略收购,永远值得你花时间认真对待。(译者/安健 骆毅)

柯爱伦(Ellen Kullman) 杜邦公司董事会主席兼CEO

吉宁博士观点

吉宁博士观点