我们都参与过团体决策,但结果可能很糟。团体决策误入歧途的原因是什么,领导者怎么避免重蹈覆辙?本文揭示了从众心理、团体极端化以及团队成员愿意接受共知信息并隐藏个人信息等病因。作者提出让团队更智慧的7种方法,包括让领导最后发言、鼓励批判性思维、指定某人必须唱反调、成立反对团队等。

自有史以来,人类就开始进行团体决策。俗话说,三个臭皮匠赛过诸葛亮。人越多智慧越大,如果成百上千的人一起做决定,一定能把事情办得更好,即所谓的集思广益、众人拾柴火焰高。

亚里士多德是团体智慧的最早支持者之一。他曾写道:“许多人参与协商时,每人都能贡献好想法和道德方面的提醒。每人认同的观点各不相同,但如果把所有人认同的观点加起来,就相当于团体接纳了所有优点。”信息汇集是关键所在:不同人关注不同部分,如果将所有部分适当叠加,团体就会比任何个人拥有更多知识,也更具智慧。

遗憾的是,很多时候团体并未发挥出上述潜力。一款不怎么样的产品,反而被拿到市场上碰运气;公司放任大好商机从眼皮底下溜走,或是履行无效的竞争战略。政府机构也一样:政策误判往往会伤及数千甚至数百万人。

团体在决策中很容易误入歧途,美国心理学家欧文·詹尼斯(Irving Janis)把这种现象称为“团体迷思(groupthink)”(詹尼斯通过实验发现,封闭的团体讨论会产生简单化和模式化思想。具体到一个团队在做决策过程中,由于成员倾向使自己的观点与团体一致,会使决策参与者不能进行客观分析,结果造成团体决策缺乏智慧。——编者译)。这一说法流行于20世纪70年代,随即被大众所接纳。但詹尼斯的这个术语更像噱头,他并未提供团体如何失败的科学依据,也没有给出团体如何才能成功的答案。很多研究者都做过实验,想找到支持詹尼斯观点的证据,研究凝聚力和领导力如何影响团体行为,但都是徒劳。

自詹尼斯提出上述观点后,有不少心理学家和行为学家研究了大量证据,证明了在一定条件下个人决策会失灵。包括几位诺贝尔奖得主在内,学界很多人都拥护这类研究。一些同类题材的畅销书也起到了推波助澜作用,比如丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)的《思考,快与慢》(Thinking,Fast and Slow),丹·艾瑞里(Dan Ariely)的《怪诞行为学》(Predictably Irrational)以及由本文作者之一桑斯坦与经济学家理查德·塞勒(Richard Thaler)合著的《助推》(Nudge)。

包括我们俩在内的一支小而精的研究团队,正致力于研究团体和团队决策优劣何在。然而这些工作并不为公众所熟知,也没有在实践上取得成果。我们需要改变这种现状。我们致力于将行为学研究与团体表现的问题直接挂钩,描述团体失误的主要方式,并提供简便易行的改善方法。

为何会出错?

团体犯错有两大原因:一是与信息信号有关。人们具有互相学习的本能,团体的错误往往源于一些成员接收了他人的错误信号。二是与声誉压力有关:不想挨罚或避免与他人意见相左,也使得人们噤声或人云亦云。尤其是在他人独具权威或大权在握时,与他们意见相左会带来严重后果。

错误的信息信号和声誉压力会在团体中导致四种问题,这四种问题相互独立,也相互联系。特别是在团体做出的决定对自身有害时,往往可归结到这四种问题中的一种或多种:

1.团体不仅没有纠正成员错误,反而推波助澜。

2.成员总会附和率先发言或行动的人,因此错误导致的“瀑布效应”(后文将详细解释——译者注)往往使他们深受其害。

3.团体成员两极分化,他们的观点在讨论后变得更极端。

4.团体只关注众人已知的观点,从而忽视了那些只有一个或几个人知道的关键信息。

放大错误

在心理学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和已故的阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)的引领下,行为学家们总结出了一些导致个人出错的常见思维误区(心理学术语为“启发heuristic”)与偏差。比如规划谬误(planning fallacy,因为制定计划时不考虑突发事件造成的谬误——译者注),让我们总是低估了项目所需的时间和花费。因为过于自信,我们总觉得自己预测十分准确,尽管事实往往不尽人意。我们自然而然地抓住脑子里冒出的第一个想法,因为它最容易记住,或是因为我们最近刚体验过这种想法(心理学上称为“可得性启发availability heuristic”)。

成见使我们认为,在某些方面有相似之处的事或人之间,一定存在其他相似点(心理学上称为“代表性启发representativeness heuristic”)。自我中心(egocentric bias)让我们产生偏见,把个人偏好夸大成普遍现象。沉没成本误区让我们在泥潭里越陷越深,因为投入越多越不想放弃。框架效应指的是,表述方式的差异会影响我们所做的决定。比如,当一个人面临手术决策时,他更愿意听到“90%的人在5年后能存活”而非“10%的人5年后会死亡”,前者的表述更容易让人做出手术决策。

为了达到我们的研究目的,首先要弄清楚团体是否能避免或修正这些错误。实验结果表明,答案是否定的。比如,心理学家罗杰·彪勒(Roger Buehler)、戴尔·格里芬(Dale Griffin)和约翰纳·皮茨(Johanna Peetz)发现,规划谬误通常会在团体中放大,因为在估算所需时间和资源时,团体只会比个人更乐观。设想如何达到未来目标时,他们往往只考虑到比较简单的状况,并不会想到可能出现的麻烦。类似地,霍尔·阿尔克斯(Hal R. Arkes)和凯瑟琳·布鲁莫(Catherine Blumer)也发现,成员对团体越忠心,团体越容易做出注定失败的计划。这也就揭示了为什么很多时候公司、州政府甚至国家明知某些工程或计划无望,也不会及时叫停。另外,和个人相比,团体更容易依赖代表性启发,更容易盲目自大,也更容易受到框架效应影响。

上述问题与信息信号和声誉压力都有关联。如果团体中多数成员易于犯某些错误,那么他们就会看到别人和自己在犯同样错误,进而会认为自己的错误想法有“据”可循。声誉压力则起到了强化作用:如果团体中多数成员犯错,其他人为了避免和多数人持不同意见或显得自己很蠢,他们会从众。

所幸我们的研究证明,参与讨论的团体还是可以纠正或减少某些偏差的。对于有些问题,只需一个清晰答案就能“一语惊醒梦中人”,即使一开始时有成员走偏,团体也能拨乱反正。团体成员因自我中心产生的偏差相对也较易克服。一个人很容易执着于自己的好恶,但当他征询其他人意见时,就比较容易发现自己的偏好与大众格格不入。这种情况下,团体讨论能够有效纠错。需要注意的是,如果团体中的成员都是“英雄所见略同”,团体的纠错功能就不明显。可得性偏差的影响在团体中也能得到一定程度的纠正。成员个人可能会凭借第一印象办事,但由于每个人的记忆有所不同,团体能够获得更具代表性的样本

即便如此,很多个人偏差在团体中非但没得到纠正,反而会加剧。从团体决策的另外三大问题就能看出,团体讨论机制如何使错上加错。

瀑布效应造成错误

人类大脑似乎天生具有趋同效应和模仿他人的本能。毫不夸张地说,聚群是人类最本质的行为。在涉及团体决策和信息流时,社会学家喜欢用“倾斜”一词,形容方向一致的涓涓细流汇聚成洪流的瀑布效应。

社会学家马修·萨尔甘尼克(Matthew Salganik)、彼得·道兹(Peter Dodds)和邓肯·瓦茨(Duncan Watts)进行了一项关于下载音乐的研究,很能说明问题。他们让受试者聆听并下载新乐队发布的72支单曲,把自己爱听的一首或多首单曲下载下来。对照组中,每名受试者都不知道其他人的下载或喜好是什么,独立判断单曲好坏。而实验组中受试者能够看到之前他人的下载情况。研究者希望依此观察受试者在得知他人行为时,下载数量有何变化。

结果差异很显著。尽管对照组选出的最差单曲(下载数量最少)不是实验组中最受欢迎的,但对照组中最佳单曲也不是实验组中最差的,这说明一切皆有可能。如果一首单曲初期有很多人下载,之后也会有不错的下载数量。如果之前下载的人不多,之后也不会太多。研究者后来还发现,即使他们欺骗受试者哪些单曲下载数量最多,受试者也会跟风下载这些“假热门单曲”。

推而广之,只要某个产品、某家公司、某位政治家或某项事业在前期获得足够支持,就能够吸引一大批人,哪怕它(他)并无成功希望。很多团体会得出结论:服从于同一观点是无可避免的。我们一定要警惕这种想法。团体很有可能会趋同于第一个发表意见的人——我们将这种现象称为团体讨论架构。

信息性和名誉性瀑布效应分别对应了两大团体错误来源。信息瀑布中,人们出于对他人发表信息的顺从,而保持沉默。而名誉瀑布中,人们为免遭他人羞辱而保持沉默。

以下是一个信息瀑布在陪审团评议中出现的例子,对商业活动有重要借鉴意义。海斯蒂对数千名志愿陪审员进行了数十项模拟陪审团研究,其中很多人来自大城市的陪审团。评议开始前,志愿者会私下写出他们希望的判决结果,并表明自己对判决结果有多大信心。评议开始后,和真正审判一样,他们先进行非正式投票,搞清各自立场。非正式投票通常从2、3名赞同某一判决结果的陪审员开始,沿陪审席依次进行,同样的判决结果不断得到强化。

在一场模拟审判中,1号、2号和3号陪审员在私下和非正式投票时都赞成二级谋杀判决,而4号陪审员在评议前私下选择无罪判决,并对此结果表示出最高程度的自信。当面对另外3个赞成二级谋杀判决的陪审员时,他只暂停了一秒就说:“二级谋杀”。这时,非正式投票时没有做出决定的7号陪审员突然问道:“为什么定二级谋杀罪?”4号陪审员脸上掠过惊愕神情,回应说:“因为很明显是二级谋杀。”我们可以确定,类似场景每天都在全世界的审判庭、董事会议室和其他会议室上演。

名誉瀑布的性质则完全不同。团体成员明知孰对孰错,却还是会为了保持他人对自己的美誉而从众。比如,阿尔伯特提议,他公司的新项目成功希望很大。芭芭拉则对他的意见信心不足。但她还是会附和阿尔伯特,避免使自己看上去显得自大、带有敌意或多疑。如果阿尔伯特和芭芭拉都认为该项目可行,辛西娅不仅不会公开反驳他们,甚至可能持同样观点。倒不是因为辛西娅相信这个观点是对的,而是因为她不想面对两人的敌意或失去美誉。一旦阿尔伯特、芭芭拉和辛西娅形成了统一意见,他们的同事大卫就更不愿反驳了,哪怕大卫心里十分清楚他们是错的。(初始证据表明,女性在讨论诸如体育这样的男性话题时,发言会比较慎重;同样男性在讨论诸如时尚这样的女性话题时,也会比较慎言。这两种情况下,团体都会损失有价值的信息。)

“政治正确性”是20世纪90年代的政治学术语,但其使用范围并不限于左倾学术院校。在商界和政界,对于某一观点是否恰当,大家都有默认标准。那些对此抗拒或质疑的人,哪怕仅仅是讨论,都会陷自身于不利境地。他们会被贴上“难相处”、“不合群”甚至“怪胎”的标签。

从某种程度而言,上述例子中的团队成员完全理性。他们在乎自己的名誉,这可以理解。但正如我们的分析,人们的思维误区会将他们引入歧途,造成偏差。为了理解瀑布效应,我们发现,最重要的误区和可得性偏差有关:生动的想法或例子可以很快在人和人之间传达,最终在团队、城市、州甚至一国之内形成统一信念。

获得性瀑布效应的风险普遍存在。如涉及剧毒杀虫剂、有害废料堆、核电站事故、恐怖组织行动等事件,可能为团体所熟知,甚至已成为一种象征。这样,它们改变了成员对流程、产品或活动的看法。获得性瀑布效应在商界也很常见。关乎成败的消息在公司内外会像野火般迅速传播,令人们对关联人、类似的事件或产品作出判断。如果一部电影(如《星球大战》)、电视剧(如《行尸走肉》)或书籍(如《哈利波特》)很卖座,商界就会反应强烈,努力寻找类似的方案或项目。

获得性瀑布效应还会引起其他连锁效应,比如对某些想法的印象过于强烈,以至于无法记住其他信息(心理学术语为“相关记忆障碍(associative blocking)”或“协同偏执(collaborative fixation)”)。当团体需要创造独创性解决方案时,这些现象会阻碍其完成这一任务,成员个人的创新思维会被其他成员较平庸但更趋同的想法压制。

当然,在团体实际进行决策时,人们可能并不知道其他成员发表的意见到底是独立信息、信息瀑布、名誉压力还是获得性启发。但他们通常将他人的意见高估为独立信息。结果就是,团体信心满满地做出了错误决策。

团体极端化

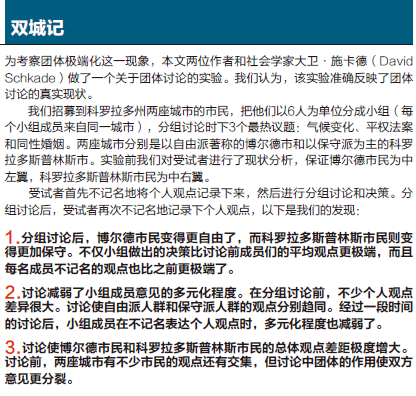

团体讨论经常会陷入两极分化的局面。在10余个国家中进行的数百项研究均证实了这一点。我们的研究也不例外,而且效果尤为明显。(详见边栏《双城记》中,科罗拉多州两座城市关于政治信仰的辩论。 )

一些研究冒险行为的早期实验反映了讨论中的极端现象。实验发现,最初倾向于冒险的人,在参与讨论之后,变得更愿意冒险(有风险的决策包括:接受一份新工作、在外国投资、逃离战俘营和掌管行政机关)。基于这些证据,传统观念认为,团体讨论能强化冒险意愿。

后来的研究质疑了这一结论,但难题接踵而至。针对同样的风险性问题,讨论后大多数美国人变得更愿意冒险,但中国台湾的受试者则变得更谨慎。而且也偶有美国受试者在讨论之后变得更谨慎。令人们做出更谨慎选择的问题有:是否结婚、是否会在剧烈腹痛时登机等。

这些出人意料的发现该如何解释?几十年前心理学家谢尔盖·穆斯科维奇(Serge Moscovici)和梅利莎·扎瓦洛妮(Marisa Zavalloni)对此就有研究。他们发现,讨论组会向两极移动(以中间值为标准计算)。最初属于偏冒险一端的成员会更愿意冒险;而最初偏谨慎一端的人会更谨慎。另一十分重要的商业发现是,团体极端化不仅发生在对事实的判断上,也发生在对价值的判断上。假设人们被问道,一款来年在欧洲销售的产品(数量单位是0到8之间),如果讨论前的数量单位平均值是5,那么讨论后团体认为销售数量会上升;如果平均值为3,那么团体判断的数量会下降。

即使是联邦法官这样公认中立的法律专家,也免不了受到团体极端化的影响。本文作者之一桑斯坦与大卫·施凯德(David Schkade)、丽莎·埃尔曼(Lisa Ellman)和安德烈·萨维科奇(Andres Sawicki)的研究发现,无论是被民主党还是共和党提名的联邦法官,在与被同党派总统提名的联邦法官一起投票时,会表现出更强烈的意识形态现象。如果你想弄清一位上诉法官在意识形态色彩强烈的案件中如何投票,可以看看他(她)是由共和党总统还是民主党总统投票选出的。但在很多法律领域,另一个更有效的预测标准是,看看是哪个党派任命了在座的联邦法官。

发生团体极端化的原因有三点:

第一,最重要的原因仍与信息信号有关,但需要进一步解释。团体成员会关注同一团体中其他成员的言论。任何团体中一开始的某种言论倾向经过讨论后,必然会进一步加剧。从统计上看,支持这一倾向的言论数量必然比具有其他倾向的言论数量多。但这些言论只有一部分在团体讨论时被提及。因此讨论自然会顺着人们最初支持的倾向,发展到更极端的程度。

第二,仍和名誉有关。如我们所见,人们希望被其他团体成员接纳和欢迎。有时,他们公开表达的观点,起到了树立他们理想形象的作用。一旦他们听到其他人的看法,为了保持自己形象,就会适当调整观点立场。

第三,自信、极端主义和他人支持这三者之间的紧密联系。当人们缺乏自信时,往往表现得比较温和。美国历史上著名的大法官勒尼德·汉德(Learned Hand)曾说:“自由的精神即:自我怀疑而不惟我独尊。”随着人们自信的增加,他们的信仰也容易变得越来越极端。这是因为,他们不再自我怀疑了。而在得到别人的支持后,他们的自信会增加,从而变得更极端,更自以为是。

围绕“无人不晓”的信息

最后一个团体问题可能最发人深省。假设某团体有大量信息,只要能将信息提取并恰当汇集,就足以得出清晰直接的结果。即便如此,如果成员只强调所有人都知道的信息,忽略那些只有少数人知道的团体信息,那么结果很可能令人追悔莫及,无数研究都证明了这点。

术语“隐藏信息(hidden profile)”描述了团体本可以得到,却没有得到的正确结论。隐藏信息是“共同知识效应(common knowledge effect)”造成的,因为所有团体成员共享的信息比只有少数成员拥有的信息影响力更大。对这一现象最明显的解释是,团体更容易接受常识,但错误的信息信号也会起重要作用。

罗斯·海特维尔(Ross Hightower)和卢特福斯·赛义德(Lutfus Sayeed)开展一项关于团体进行招聘决策的研究。三个实验组成员面前摆着应聘市场经理的三位候选人简历。按照实验组织者事先准备,其中一名候选人优势相当明显。但每名受试者手中的信息只包含候选人简历中的部分信息。

几乎没有实验组选择了最具优势的候选人,而是选择了每位实验组成员都能获得正面信息的候选人。获胜候选人的负面信息和“失败者”的正面信息只提供给了组内一或两名成员,但是这些信息没能到达团体层面。

尽管很多隐藏信息实验的参与者是高校学生志愿者,但在真实的职场中,管理者给出了类似结论。苏珊·阿贝尔(Susanne Abele)、加罗德·斯塔瑟(Garold Stasser)和桑德拉·沃根-帕森斯(Sandra I. Vaughan-Parsons)进行了一项高管调查,研究人员没有为受试者筛选信息,而是由高管自行搜索信息,结果一些信息所有受试者都搜索到了,而另一些信息只有一个人知道。

实验结果如下:受试者共享的信息在团体讨论和做出决定时起到了不成比例的放大效应。高管们几乎忽视了那些只有一个或少数几个人知道的重要信息,因此做出了不良决定。

我们将拥有很多共同信息的成员称为“认知中心者(cognitively central)”,将拥有少数信息的人称为“认知边缘者”。表面上看,认知中心者更具可信度,而认知边缘者则正好相反。团体决策若想成功,不要只接受共享信息,而要多研究认知边缘者的信息。

让组织更智慧的7 种办法

团体决策最主要目的是保证团体共享所有成员的信息,并防止决策过程中受到错误信息信号和名誉压力的影响。以下7种方法可助团体达成目的,先从最简单的开始:

1.让领导后说。领导者通常先发表自己的观点,削弱了之后持异见发言者的影响力。领导者和地位较高的成员如能表达出聆听不同意见的意愿,对团体决策善莫大焉。他们从一开始就不应表现得过于强势,为后面更多不同意见留出空间。很多研究都发现,地位较低的成员,包括教育程度较低、非裔美国人、有时还包括女性,在团体讨论中影响力较小,还有可能自动保持沉默。广开言路的领导者能矫正这一问题。

2.鼓励批判性思维。有时人们在团体讨论时不愿发言,是因为怕违逆团体意见的总体倾向而受罚。但社会规范并非一成不变。社会科学家进行了很多关于“鼓励(prime)”的研究,即通过某些想法和联系激发人们做出选择和采取行动。在团体决策实验中,让成员进行“融洽相处”或“批判性思维”之类的活动,再进行讨论,效果甚佳。当人们在学习融洽相处时,就不会争辩。在进行批判性思维活动时,他们更容易说出自己独特想法。因此,如果团体领导者从一开始就鼓励完全披露信息,那么即便成员意见相左,也不会缄口不言。

3.奖励团体成功。由于开诚布公并不能获得太多奖励,人们往往保持沉默。实验证明,恰当的激励措施能促进团体成功,并激发人们多分享信息。如果每个成员知道,做出“正确的”个人决定没有好处,正确的团体决定关乎每个人的利益,就不容易形成瀑布效应。总之,团体的成功更能保证人们知无不言,不管他们的言论是不是“政治正确”(这也是市场预测工作特别值得注意的问题)。

4.分配任务。为了理解这一非常有效的方法,请试想某讨论团体的成员都有具体任务,而且所有成员都知道且理解大家的任务分别是什么。他们可能是医学专家、律师、公共关系专家、统计学家等。这样的团体更容易汇集理性的信息,因为每个人都知道他人能够做出贡献。实验也发现,公开向受试者分配特定任务能减小共享信息偏差。如果团体希望成员言无不尽,在讨论前就应该确定每人有不同且相互关联的任务,至少确定每人可以贡献不同信息。

5.指定唱反调的人。如果隐藏信息和缄默是团体失败的罪魁,那么规定团体中必须有人唱反调不失为一大对策。由于唱反调是团体分配的任务,唱反调者就能免受团体压力。但使用这种方法也要小心:发自内心的反对意见和被指定唱反调不一样,后者在改善团体绩效上作用有限,因为成员们都心照不宣,这只是一种练习或游戏。

6.成立反对团队。比指定唱反调者更有效的方法是,让另一组人都唱反调。反对团队有两种形式:一、目标是在模拟任务中战胜原组人马;二、提出和原组完全相反的、有说服力的建议或计划。反对团队适用很多情况,尤其是在他们能够认真地挑错、找漏洞,并且获得奖励的时候。

7.实施德尔福法(Delphi method)。该方法由美国兰德公司(RAND)在冷战时期发明,结合了个人决策与社会性学习的优点。团体成员先进行第一轮不记名预测(投票),然后进行第二轮,直到结果位于第一轮的中间四分位数之内(25%-75%的范围)。不断重复这一过程,直到所有成员的投票趋近同一结果。另一个操作更简单的办法是,在讨论之后,不记名决定最终判断或投票结果。不记名的方式让成员免受团体压力影响,解决了成员不愿表态的问题。

团体决策错误会带来灾难性后果,公司、非营业组织、政府概莫能外。但多亏了几十年的研究经验以及最近的创新,人们得出的一些实用方法和纠错技巧可以让组织更智慧。 (刘铮筝| 译 康欣叶 | 校李全伟 | 编辑)

凯斯·桑斯坦是哈佛法学院Robert Walmsley大学教授。雷德·海斯蒂是芝加哥大学布兹商学院行为学Ralph and Dorothy Keller教席教授。两人合著有《打破团体迷思:让团队更智慧》(Wiser:Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter)一书(哈佛商业评论出版社,2015),本文改编自该书。

吉宁博士观点

吉宁博士观点