我们研究职业女性已有20多年。最近我们饶有兴趣地发现,女性的事业、工作与家庭的冲突和领导力的性别差距三大话题突然间受到极大关注。这些话题之所以能引发公共讨论,极大得力于安尼-玛丽·斯劳特(Anne-Marie Slaughter)和谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)的努力。她们各自撰写的《女性为何还不能拥有一切》(“Why Women Still Can’t Have it All”)一文和《向前一步》一书引起公众激烈辩论。

关于此类话题的书籍和文章比比皆是,而且不论个人还是组织研究,重点都是两性在商业和其他领域中的差距。但还能有其他见解吗?在哈佛商学院MBA项目招收女性学员50周年之际,我们受此启发,决定特别调研一下哈佛商学院毕业生对工作和家庭的看法以及他们的经历、观念和选择,看看他们的回答能为当前的焦点问题提供怎样的线索。

我们之所以选择分析这些毕业生有两个原因。第一,他们能够进入一流的商学院,客观上说明了他们都成就高、有才华、有野心以及前程远大。此外,由于观察对象毕业于同一所学校,所以他们的竞争环境是公平的,这有利于我们做性别比对。第二,哈佛商学院毕业生所受教育是针对领导职位的,所以他们本身就很精彩的观念和经历还会影响到所在组织的政策、实践和不成文规定的形成。

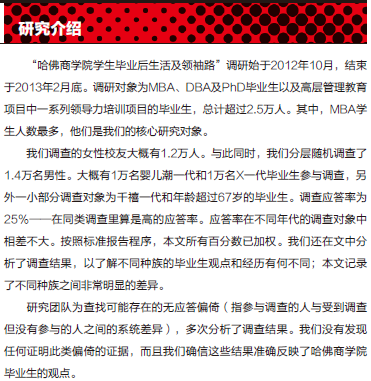

我们对2.5万多名哈佛商学院毕业生进行了调研,其中MBA毕业生占大多数,这些人是我们的核心研究对象。因为我们主要想研究那些仍是职场人的毕业生经历,所以选择的研究对象为婴儿潮一代(年龄为49-67岁)、X一代(年龄为32-48岁)以及千禧一代(年龄为26-31岁,又称Y一代)。我们的调查显示,人们对女性事业的传统观点与现实并不相符。

男女想要的东西一样吗?

在对生活和事业的追求和期望方面,受过高等教育且极具雄心的哈佛商学院学生并没有多大的性别差距。我们请这些学生告诉我们,他们从哈佛商学院毕业后如何定义成功,以及他们现在如何定义成功。他们所给的答案接近。在他们早期对成功的定义中,与事业相关的回答明显更多:男性和女性提到职称、职务级别和事业成就的次数大致相当。

但如今再问他们如何定义成功时,不论男女,他们给出的与事业相关的回答减少。只有千禧一代例外,他们提到事业因素的次数还是一样多。考虑到他们毕业仅几年时间,而他们未来职业生涯还有很长一段时间,得到这个结果也理所当然。

但对于X一代和婴儿潮一代,家庭幸福、关系和睦、工作与家庭的平衡、为社区服务和帮助他人现在变得更为重要。以下两个例子可说明这一点。一位如今已进入不惑之龄的女性离开哈佛商学院大概20年了,她告诉我们:“在我25岁时,成功对我来说就是拥有成功的事业。如今我对成功的看法改变很多。我现在认为养育快乐能干的孩子、帮助周围的人和努力工作更有意义。” 一位50多岁男性对她的看法深有同感。他早年间认为成功就是“在一家大中型企业当CEO,拿高额薪酬”,现在则变成“保持工作与家庭的平衡以及回馈社会”。当我们请调查对象对其事业和生活的9个方面评价重要性时,不论男女,几乎每个人都说“个人和家庭关系的质量”是“非常”或“极度”重要的。

在对事业重要性的看法上,男女调查对象也保持一致。他们对职业生涯中几个主要方面的重要性评价是一样的,比如“富有意义且令人满意的工作”和“事业成就”。大多数人说“职业发展与晋升机会”对他们来说非常重要,而女性更是认为这一方面非常重要。

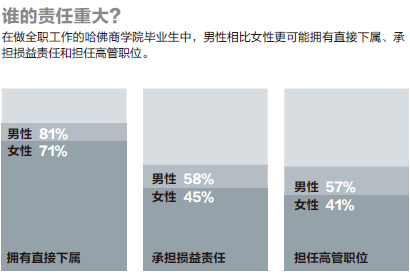

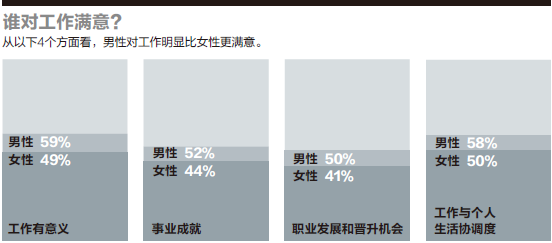

这些调查结果显示,哈佛MBA学生致力于拥有充实的职业和家庭生活,并不断延续这种价值观。但不同性别的学生实现这一目标的能力却大相迳庭。在做全职工作的毕业生中,男性更有可能获得直接下属、承担损益责任和担任高管职位。撇去那些成功的标准不提,毕竟不是所有人都渴望那种成功,我们发现,女性对自己事业的满意度更低一些。但在上述三代男性中,高达50%到60%的人告诉我们,他们对自己富有意义的工作、事业成就、职业晋升机会和工作与个人生活的协调度,感到“极度满意”或“非常满意”。与此同时,只有40%到50%的女性在这些方面感到同样满意。

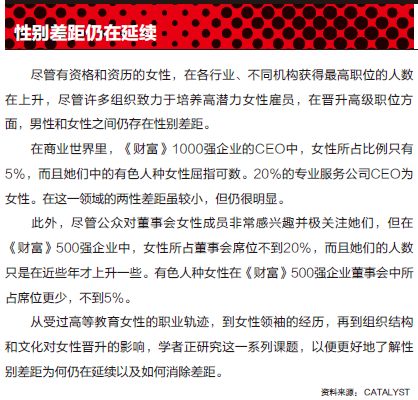

考虑到两性在事业成就上的差距,在事业满意度和工作与生活融合度上的性别差距就不足为奇了。关于女性事业停滞不前的原因,一些普遍观点经深度剖析后被证实是不成立的。我们还发现,对夫妻事业与家庭责任分工的期望可能导致女性事业受阻及满意度降低。

女性正在选择性退出吗?

长久以来,养育孩子是一小部分女性董事、C级领导者和合伙人等退出职场的原因。早在丽莎·贝尔金(Lisa Belkin)在2003年《纽约时报杂志》的封面故事中,提出“选择性退出”这一新词汇前,高管们一直认为高潜力女性放弃工作是为了照顾家庭。在20世纪90年代,时任德勤公司CEO的迈克·库克(Mike Cook)就认为,这是公司内仅有10%的女性合伙人候选者的原因,而德勤在之前10年招聘的男女员工数其实是一样的。

但当库克成立一个工作小组去跟进这些数字时,他发现超过70%离开公司的女性一年后仍在做全职工作。仅不到10%的女性退出职场去照顾年幼的孩子。大多数离开德勤的女性员工并没有放弃或暂停事业,她们只是找到了其他工作。(更多细节请见我们的同事罗莎贝斯·莫斯·坎特(Rosabeth Moss Kanter)与简·罗斯纳(Jane Roessner)合作撰写的案例《流程漏洞》(A Hole in the Pipeline)。)

20年后,这一误解依然存在。尽管男性和女性实际上对工作几乎同等重视,但认为女性更不重视事业的观点却广为流传。我们发现,77%的哈佛商学院毕业生(其中73%的男性和85%的女性)认为,“看重家庭甚于工作”是阻碍女性职业发展的最大瓶颈。当我们将调研对象的范围缩小到最高管理层的毕业生,或者当我们扩大范围,将高层管理教育项目的毕业生也囊括进来时,所得数据基本相同,说明以上观点确实深入人心。

就像一位而立之年的女校友所讲,导致这种情况的一个重要因素是,“认为女性的主要任务就是育儿的看法根深蒂固,所以她们暂时把事业放在次要位置是合情合理的,而与此同时,她们的男性同事则加快了升职速度” 。

但要注意的是,大部分哈佛商学院女校友并没有“选择性退出”去照料孩子。当我们调查X一代和婴儿潮一代女性(她们的孩子很可能年龄在18岁以下并与她们住在一起)的现状时,我们的发现与迈克·库克工作小组的结论基本一致:只有11%的女性离开职场,做了全职母亲。而对有色人种女性而言,这一数字更低,只有7%。在这一群体内,黑人和南亚女性所占比例位于最低端,仅达4%。74%的X一代女性有全职工作,而对婴儿潮一代女性来说,这一数字为52%,相对较低。当然,她们中有人像其男同事一样,已经退休或缩减了工作时间。这些女性平均每周工作52小时。我们在发现只有很少女性退出职场后想知道,那些退出的人是否非常有可能没有对我们的调研做应答。但多次核对后,我们没有发现任何证明此类偏倚的证据。

即使对于现阶段离开职场去照顾孩子的哈佛商学院女性而言,“选择性退出”也不是对其经历的准确写照。我们的调研数据和其他研究都显示,成就卓越且受过高等教育的职业女性之所以当上母亲后离开公司,只有一小部分人是为了全身心投入为人母的工作,大部分女性则是不得已抱恨离开,因为她们发现自己晋升希望渺茫,遇到了事业瓶颈。公司暗示她们不再适合做“职场人”的方式多种多样,而且非常微妙:她们常被诬陷利用弹性时间休息或减少工作量,或者被拒绝参与重要业务,抑或从自己曾经领导的项目调离。一位将近六旬的女校友如今回忆说:“我放弃第一份工作是因为我休完产假回来后,公司严密监控我的‘母亲时间’ 。”

另一位40多岁的女性说:“我照顾孩子时找到的弹性兼职工作从来就没有让我实现自己的真正价值。”另一位女性则告诉我们,即使找那样一份工作也是不可能的。“我觉得成功就是成功地融合事业和家庭。我想我可以减少工作时间去做兼职,等孩子长大后再做回全职。但我的行业提供很少,或者根本就没有兼职职位。”还有一位女性讲述了她因能力得不到发挥而离开职场的经历:“我3年前辞职是因为工作没有带给我新挑战,让我觉得很无聊。我得到的评价很高,而且那家公司很喜欢我。兼职女性想要挑战性低、轻松的工作。这种观点先入为主。但我想找有挑战性的、正规一些的工作。做兼职让我脱离了评估系统和晋升轨道。”

是家庭责任让女性无缘高升吗?

我们还想了解辞职当家长如何影响女性的职业轨迹。我们问调研对象在其事业各个阶段中都请过什么假,结果发现28%的X一代女性和44%的婴儿潮一代女性,都曾在某个时期有超过6个月的休息时间去照顾孩子。相较之下,这一数字在两代男性中仅为2%。

女性会离开职场一段时间能够解释为何女性获得高级职位的可能性较小。毕竟,人们常说高级别领导者需要有长年累积的专业经验,而女性之所以不太可能担任高管职位,就是因为她们休息一段时间的可能性较大。但我们决定更深入调查。我们控制了年龄、行业、部门及组织规模等变量,分析了与家庭地位和育儿方式相关的一系列因素,以便明确是什么导致很少女性出现在最高管理层。但我们没有找到任何线索。

我们既调研了这些毕业生是选择做兼职还是休息一段时间去照顾孩子,也追问了他们这样做的次数。我们询问了他们因顾及家庭责任而调整事业的一般做法,比如限制旅游次数、选择更有弹性的工作、放缓事业发展速度、平级调动、辞职或者放弃晋升机会。女性较男性更有可能作出这些决定,但这些因素都不能解释高管人数的性别差距。事实上,在公司等级体系内,最高管理团队的领袖与其下属相比,更有可能因顾及家庭而作出调整事业的决定。撇开事业改动和育儿决定不提,我们甚至还研究了单纯做一名家长,会有什么影响。答案是没有。经过多番调研,我们的核心结论,即哈佛商学院女校友获得高级管理职位的人数不及男校友,仍没有改变。

我们不认为这些出人意料的发现就是这一课题的最终结论。但它们的确说明,我们在以下两个问题上需要更缜密的数据。一是职场男性和女性如何在家庭和事业之间进行权衡并作出决定;二是如果我们知道家庭责任对男性及女性事业的影响,他们的生活将如何进行。我们并不是要证明个人对工作和家庭的取舍与他们事业成就毫无关联。但有一点很清楚:传统观点不完全成立。在接下来的调查中,我们将进一步研究这一课题。此外,我们希望其他研究人员也开始这方面研究。

男女对工作和家庭的期望不一致吗?

我们还想更多了解事业满意度和工作与生活融合度方面的性别差距,所以我们调查了研究对象从哈佛商学院毕业后,事业刚起步时的期望以及他们在之后岁月里的经历。终于,我们发现一些线索,可以说明为何女性和男性不能同样实现自我价值。

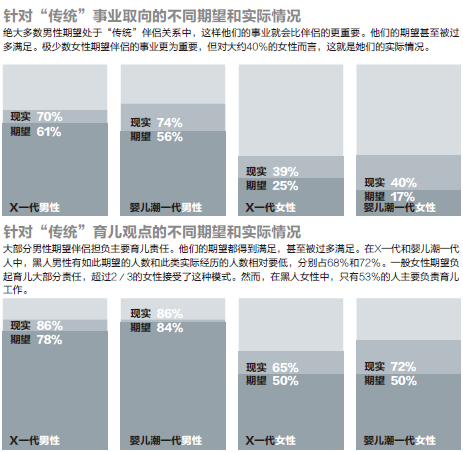

超过一半X一代和婴儿潮一代男性称,他们离开哈佛商学院后,希望自己的事业比配偶或伴侣的重要。在这两代毕业生中,大多数(83%)称自己已婚,而因为我们没有关于他们性取向的可靠数据,所以我们假设他们的伴侣都是异性。因此,我们称这些男性有“传统的”职业期望,并以此指代男性事业比较重要的家庭结构。

值得注意的是,相较白人男性,这种期望在有色人种男性中并不十分普遍。相比39%的前者,48%的有色人种男性预计配偶的事业和自己的同等重要。与此同时,不分种族和出生年代,大多数女性都认为自己的事业和伴侣的一样重要。只有7%的X一代和3%的婴儿潮一代女性期望女性事业可以比男性的重要,持此种观点的男性则更少。我们称这种结构偏“激进”。

在这一方面,多数毕业生选择了传统生活。将近3/4的X一代和婴儿潮一代男性称,他们的事业确实更重要,这一数字比他们中之前如此预期的人要多。同时,很多要求事业平等的女性期望落空。尽管大部分X一代和婴儿潮一代女性称,她们与伴侣处在平等或激进的关系中,但其余人认为她们的事业遭到轻视。这一比例(40%)几乎是离开哈佛商学院后,期望接受传统模式者的两倍。调查结果在不同种族人群中差异非常大,比如黑人女性最不可能找将自己的事业视为优先重要的伴侣。

我们曾问过一组有关育儿的问题:离开哈佛商学院后,期望拥有伴侣和孩子的毕业生(91%)原本预期怎样分担育儿责任,以及他们实际上是怎么分担的。我们发现,所有研究对象在这方面的期望都比对事业重要性的期望更传统。他们从哈佛商学院毕业后,超过3/4的男性期望伴侣能够负起育儿的大半责任。抱有此类想法的黑人男性人数则要少一些。同时,约一半女性期望她们负责大部分育儿工作。拉丁裔女性(40%)期望承担主要育儿责任的人数最少。

对育儿的期望也许能解释,为何原本追求事业的女性毕业生接受了传统模式。大约一半期望事业平等的女性也认为,她们应在家庭中做大部分育儿工作。但是如果女性的首要任务是育儿,其事业的重要性就很有可能会不及其伴侣的事业。这大概就解释了为何她们的职业满意度更低。

最终还是传统家庭模式占了上风。大部分X一代和婴儿潮一代女性都负起了家庭中主要的育儿责任。X一代和婴儿潮一代男性中,称其配偶接受如此安排的人更多。黑人男性和女性接受传统模式的可能性最低。他们的比例比以上数据低了大概15%到20%。

尽管期望以传统方式分担育儿责任的女性,比期望以传统方式安排事业重要性的女性多很多,男性和女性在这两方面都相差甚远。女性可能更期望两性平等,也更可能发现期望破灭。我们还看到,男性事业较成功无疑也使女性看到其期望与现实之间差距的加大。她们中太多人见证了伴侣的事业腾飞,而自己的则相形见绌。

不管解释为何,这一落差让男性和女性都付出了心理代价。相比抱有平等期望并在家庭中拥有平等伴侣关系的女性,最初抱有平等期望但最后接受更为传统模式的女性,对其职业发展更为不满。

除了那些事业与其伴侣平等,而且担负同等育儿责任的女性,总体来看,女性较男性对自己的职业发展更为不满。相反,期望传统模式,实际上却保持平等伴侣关系的男性比实际接受较传统模式的男性更为不满。这也许反映了一个根植于文化中的理想模式,即工作是男性的特权。的确,处于传统伴侣关系中的男性对事业满意度会更高,而接受如此安排的女性满意度则较低,不管她们当初是如何期望的。

千禧一代会改变现状吗?

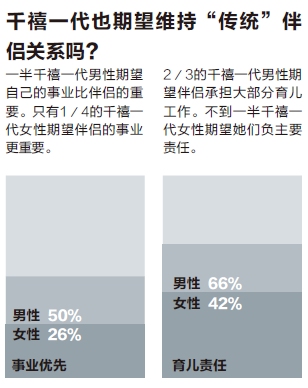

现在事业刚起步的青年可能会改变职场规则,这一想法让人期待。毕竟,仅仅几代人以前,女性还无法接受高等教育并被许多工作拒之门外。难道性别平等的观点不会随着时间推移而得到普及吗?很可惜,从我们对千禧一代MBA毕业生的调研结果来看,我们认为不会这么简单。这些男性和女性在事业和人生初期所期望的成功和他们前辈的想法一样矛盾,并且不切实际。

这并不是说他们的观点完全一样。在所有哈佛商学院毕业生中,千禧一代男性相比更年长的男性,期望自己的事业更重要的可能性较低。他们也不太可能期望其伴侣做大部分育儿工作:1/3的人希望负同等责任,只有22%的X一代和16%的婴儿潮一代男性持同样观点。千禧一代还有其他特殊之处:当我们问他们现在如何定义成功,他们给出职称、进入最高管理层或类似有关地位的回答的次数比年长者少。

但就像他们的前辈一样,最年轻一代男性的期望还是比其女性同学要传统。3/4的千禧一代女性期望自己的事业至少比伴侣的更重要。尽管2/3的千禧一代男性期望伴侣负责大部分育儿工作,但不到一半(42%)的千禧一代女性预计她们会那样做。

我们要强调一下,42%仍是一个相当大的比例,而且这些年轻女性可能会发现自己因承担大部分育儿责任而事业重要性降低,就像X一代和婴儿潮一代女性所经历的一样。只有10%的千禧一代毕业生生育了孩子,而且他们还处在事业初期,所以我们还不知道这些期望与现实出现落差后,最终又会如何演变。但就以往年代的人的情况看,改变不会很快出现。

破除偏见,改变现实

女性最大的职业障碍就是她自己的看法,这已成为一种共识,而且不论男性还是女性都认同这一看法。从“选择性退出”到“战略撤退”,我们谈论女性事业的方式往往倾向于强调她们情愿减少参与或放弃机会 、项目和工作。导致她们如此抉择的前提似乎是女性相比男性更不在乎事业,或者为人母的女性不想从事重要且有挑战性的工作。

但是这种编造的论点不能反映事实,至少对哈佛商学院女性而言,那不属实。我们甚至大胆认为,对其他许多受过高等教育、以事业为主的女性来说,那些谈论都不属实。从哈佛商学院毕业的女校友极度看重事业成就和工作中自我价值的实现。她们还要求其事业应与伴侣的事业同等重要。就像工作之余的生活(包括家庭关系)对男性很重要一样,对她们来说也如此。

那为什么我们还是在这些成就很高的人中,发现高管层人数的性别差距呢?答案似乎不是女性离开职场是因为她们要当全职母亲,其实只有相当少的一部分女性会这么做。她们进入最高管理层可能性更低的原因也似乎不是女性(或男性)为履行个人和家庭义务而不得不调整事业,比如不再做全职工作或者暂缓晋升速度。

我们呼吁组织就事业成就存在性别差距问题,制定更全面的解决方案。刚做过兼职或休息了一段时间的女性应有更多进入全职工作状态的切入点,而公司须提供一定帮助。我们的调研结果明确说明,公司除了实行弹性工作时间和其他“服务家庭”的政策外,还应有更多措施留住并培养高潜力女性。

女性正在向前迈进一步。大多数位于最高管理层的女性已经做到了,她们像男同事一样,既担负起家庭责任,也能长时间工作。女性想要更有意义的工作,更有挑战性的任务以及更多职业发展机会。安尼-玛丽·斯劳特指出,现在是公司该向前一步的时候了。它们应在一定程度上考虑,如何将不分员工性别或育儿角色的公平竞争环境制度化。

公司应警惕那些心照不宣但又严重束缚女性职业发展的观点。很多人认为雇用高潜力女性比雇用同等素质的男性风险更高,因为她们为人母后较容易放弃事业。这种看法是女性面临的又一偏见。一位而立之年的女性称,“我想过不戴订婚和结婚戒指去面试,这样面试官就不会对我有先入为主的印象,以我现在的生活状态判断我的敬业程度。”

但应承认,人生进入这一阶段后非常困难,而且让人心理负担很重。对家庭生活和关系所作的决定往往是极度个人化的。“向前一步”是女性奋战职场的战斗口号,但通过我们的调查,我们认识到谢丽尔·桑德伯格的另一口号,“让你的伴侣成为真正的伴侣”也同样关键,而且更适合年轻又看重事业成就的女性,因为她们想要获得有意义并让其充分展现自我价值的事业 。

很多哈佛商学院女校友认为,自己处在比伴侣事业低一等的关系中,这与多数人毕业时的预期往往相悖。我们觉得这一发现很有意义。这说明处于不太平等伴侣关系的女性会感到非常失望,尤其是当她们的事业可能因此停滞不前的时候。女性可能因事业受阻而从事更多育儿工作,这让她们默认了自己的配角地位,并把自己的工作放在次要位置。

与此同时,男性作为家庭一分子,负起养家重担并减少和家人团聚的时间,因此感到压力很大。在我们的研究中,我们听到很多男性称,他们因想和孩子团聚时间多一些、工作时间少一些,遭到公司甚至社会的谴责。一位32岁的男校友称:“我为保持家庭与工作的平衡而努力,可现在,我在职场和家中都不受欢迎。”

简言之,我们不仅发现男女之间存在事业成就和满意度差距,还发现女性对其未来事业期望与其实际事业发展情况的差距。从哈佛商学院毕业的男性和女性在事业起步时有很多共同点,比如拥有MBA学位、志向高远和为成为领导者而准备充分。但两性事业轨道为何差距如此之大?也许现在该在家庭、职场和校园里开诚布公地谈一谈了。(刘筱薇|译安健|校万艳|编辑)

罗宾·伊莱是哈佛商学院工商管理系Diane Doerge Wilson教席教授,兼文化和社区研究院高级副院长。

帕梅拉·斯通是纽约市立大学亨特学院和毕业生中心社会学教授,著有《选择性退出?为何女性放弃事业去当家庭主妇》(Opting Out? Why Women Really Quit Careers and Head Home)一书。

科琳·安默曼是哈佛商学院性别倡议项目副总监。

吉宁博士观点

吉宁博士观点